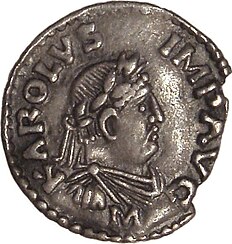

Im nachfolgenden Video stellt ein bayrischer Sondengänger, der natürlich mit dem Denkmalamt zusammenarbeitet, seine wichtigsten Funde vor, die er in verhältnismäßig kurzer Zeit (15 Stunden) gemacht hat. Einige interessante Stücke finden sich darunter. Wer kein Boarisch versteht, bitte nicht auf das Video klicken ;)

Bayern ist übrigens eines jener zwei deutschen Bundesländer, in denen das Schatzregal klugerweise nicht gilt. Denn was hörte ich da kürzlich im Radio? In jenen europäischen Ländern in denen es ein Schatzregal gibt (oder eine ähnliche Bestimmungen zur Quasi-Enteignung von Findern), werden wertvolle Funde seltener gemeldet, als in Ländern mit liberaler Gesetzgebung.

Wobei man ein Gesetz wie das Schatzregal, wenn es denn vernünftig formuliert wird, durchaus dazu nutzen könnte, die Anzahl der gemeldeten Funde zu erhöhen - wie etwa der britische Treasure Act beweist. Es müssen dabei jedoch zwei Punkte beachtet werden: 1. Die Zusammenarbeit zwischen Sondengängern und zuständigen Archäologen muss flächendeckend und professionell erfolgen. Das ist, dem Vernehmen nach, in vielen europäischen Ländern oft nicht der Fall. 2. Der Finder eines Schatzes muss erwarten können, dass er voll entschädigt und nicht mit einem Almosen abgespeist wird. Auch in dieser Frage ist der Treasure Act vorbildlich.

Auf die Arbeit von engagierten und hilfsbereiten Sondengängern zu verzichten, wäre wohl schlicht und ergreifend katastrophal. Die immer intensiver betriebene Landwirtschaft, mit all ihren aggressiven Düngemitteln (dazu zählt auch normal Gülle!) und schweren Landmaschinen, zerstört schließlich jedes Jahr wahre Unmengen an im Boden schlummernden, unentdeckten Artefakten.

Wobei man ein Gesetz wie das Schatzregal, wenn es denn vernünftig formuliert wird, durchaus dazu nutzen könnte, die Anzahl der gemeldeten Funde zu erhöhen - wie etwa der britische Treasure Act beweist. Es müssen dabei jedoch zwei Punkte beachtet werden: 1. Die Zusammenarbeit zwischen Sondengängern und zuständigen Archäologen muss flächendeckend und professionell erfolgen. Das ist, dem Vernehmen nach, in vielen europäischen Ländern oft nicht der Fall. 2. Der Finder eines Schatzes muss erwarten können, dass er voll entschädigt und nicht mit einem Almosen abgespeist wird. Auch in dieser Frage ist der Treasure Act vorbildlich.

Auf die Arbeit von engagierten und hilfsbereiten Sondengängern zu verzichten, wäre wohl schlicht und ergreifend katastrophal. Die immer intensiver betriebene Landwirtschaft, mit all ihren aggressiven Düngemitteln (dazu zählt auch normal Gülle!) und schweren Landmaschinen, zerstört schließlich jedes Jahr wahre Unmengen an im Boden schlummernden, unentdeckten Artefakten.